NRW-Krankenhausplan: Planung mit Versorgungslücken

Dass die Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen in den spezialisierten Bereichen im Hinblick auf die räumliche Verteilung erhebliche Lücken aufweist, ergibt sich aus den veröffentlichten Ergebnissen. Auf die potenziellen Versorgungsdefizite, die daraus resultieren, hatten wir schon hingewiesen (s. hier). Greifbar werden diese Lücken anhand der Entfernungen, die zu Krankenhäusern vom eigenen Wohnort aus zurückzulegen sind. Sie sind erheblich und können 60 bis 120 Minuten erreichen. Diese Entfernungen sind nur durch eigene Ermittlungen festzustellen, da das Land diese Entfernungen in der Regel nicht zum Gegenstand der Planung machte. Das ist versorgungspolitisch implausibel, da solche Ermittlungen z. B. bei Mindestmengenfestlegungen des G-BA Standard sind, der Bundesgesetzgeber für die KHVVG-Planung bisher einen Indikator bei grundversorgenden Leistungsgruppen von 30 Minuten, im Übrigen von 40 Minuten in das Gesetz aufgenommen hat und der Ruf der Länder nach einer Folgenabschätzung des KHVVG laut und erfolgreich war. Auch rechtlich ist dies ein Mangel. Der Krankenhausplan des Landes NRW sieht die räumliche Verteilung als Auswahlkriterium vor und die bisherige ständige Rechtsprechung sieht die Bestimmung eines Einzugsgebietes als essentiellen Bestandteilt der Bedarfsermittlung.

Entfernungsdaten

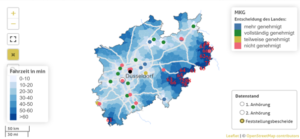

Bisher konnten wohnortbezogene Entfernungen nur aufwändig selbst ermittelt werden, was wir zusammen mit einem von Borchers & Kollegen – Managementberatung im Gesundheits- und Sozialwesen – für uns entwickelten Tool unternommen haben. Die Science Media Center Germany gGmbH (SMC) hat aber nun erfreulicherweise seine NRW-Planungsdaten aktualisiert und eine Entfernungsauswertung mit aufgenommen. Sie stellt die Entfernung aus einer Gemeinde zum nächstgelegenen Krankenhaus in PKW-Minuten dar:

krankenhausplanung-nrw.smc.report

Das Bild, das daraus folgt, scheint je nach Leistungsgruppe komfortabel. Es zeigt aber auch gravierende Lücken in puncto räumliche Erreichbarkeit. Betroffen sind komplexere Leistungen wie zum Beispiel die Leistungsbereiche (LB) 7 (internistische Onkologie), LB 16 (Viszeralchirurgie), LB 19 (MKG) sowie die Leistungsgruppen (LG) 21.2 (Ovarial-CA), LG 22.2 (Perinatalzentrum Level 1), LG 23.2/3 (Kinderonkologie), LG 25.1 (Neurochirurgie), LG 26.2 (Stroke Unit) und sämtliche Transplantationen (s. u.).

Die Entfernungen liegen bei 30 bis zu 120 Minuten und zum Teil sind erhebliche Teile eines Versorgungsgebietes unversorgt (s. u. – hier bemessen an Verfügbarkeit innerhalb eines Versorgungsgebietes ohne Berücksichtigung angrenzender Angebote). Dieser Anteil unversorgter Teile, können den SMC-Daten nicht entnommen werden, sie stammen aus unserer eigenen Auswertung.

Schranken medizinischer Vertretbarkeit

Dabei liegt es auf der Hand, dass 60 Minuten z. B. bei einer Stroke Unit problematisch sind, rechnet man die Zeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen des Rettungswagens beim Patienten, Transport und Initiierung der entscheidenden Diagnostik und Therapie hinzu. Das BSG hatte in einem Streit über die für die Abrechnungsfähigkeit noch zulässige Entfernung einen Wert von 30 Minuten für die Zeit von Aufnahme im Transportmittel bis Übergabe im behandelnden Krankenhaus vorgesehen (BSG, Urt. v. 19.06.2018, B 1 KR 38/17 R, Rn. 13, 23) Auch ist für aufschiebbare Leistungen zu bedenken, dass zum Teil viele Krankenhausaufenthalte nötig sind und die PatientInnen und die Angehörigen stark belastet sind (u. a. Stammzelltransplantation mit 20 bis zu 30 Einheiten). Zudem sind Pkw-Minuten nicht notwendiger Weise ein repräsentativer Ansatz. Ob ein PKW und jemand zum Fahren zur Verfügung stehen, ist abhängig von Alter, Morbidität und sozialer Stellung. Um prekäre Situationen zu erfassen, eignet sich diese Datenauswertung nicht.

Weiterhin endet eine Krankheit nicht mit der Entlassung. Treten Komplikationen nach der Entlassung auf (z. B. innere Blutung nach OP), wäre Hilfe vom Spezialisten gefragt. Erreichbar in angemessener Zeit ist er dann indes nicht. Je konzentrierter eine Leistung ist, desto eher treten außerdem Kapazitätsengpässe auf. Hinzu kommen die Wechselwirkungen zwischen den Leistungsgruppen. Diese Leistungsgruppen sind so kleinteilig, dass die optimale Qualität erst bei richtiger Zusammensetzung der Leistungsgruppen erreicht wird, wobei der Plan nur einen Teil dieser Zusammenhänge erfasst.

Aus guten Gründen ist die Grenze vertretbarer Erreichbarkeit auch bei spezielleren Leistungen weit niedriger, als in NRW berücksichtigt. Der Gesetzgeber hat in § 6a Abs. 4 Satz 3 KHG einen Orientierungswert von 40 Minuten erfasst, ab dem zukünftig die Unterschreitung von Qualitätsvoraussetzungen zulässig sein soll. Dann sind die Nachteile aufgrund der Entfernung größer als die Vorteile bestmöglicher Strukturen in einem Krankenhaus. Das deckt sich mit den Mindestmengenregelungen des G-BA, die aus Qualitätsgründen Mindestfallzahlen vorsehen. Hier werden in aller Regel maximal Entfernungen von 30 Minuten toleriert und Mindestmengen nicht höher angesetzt (s. hierzu die Folgenabschätzungen des IQTIG in Verbindung mit der G-BA-Festsetzung der jeweiligen Mindestmengenhöhe). Als allgemeine Maßgabe führt der G-BA dazu z. B. in den tragenden Gründen zum Beschluss vom 17. Dezember 2020 zur Änderung der Mindestmengenregelung für Früh- und Reifgeborene auf S. 3 aus:

Es muss daher sichergestellt sein, dass bei diesen Leistungen die veränderten Erreichbarkeiten von Krankenhäusern in räumlicher oder zeitlicher Hinsicht nicht zu einer Gefährdung der Patientin oder des Patienten führt und der Zugewinn an Qualität nicht durch Transport- und Verlegungsrisiken wieder eingebüßt wird.

Auch das Bundessozialgericht, auf das sich der G-BA bezieht, betont in seiner Rechtsprechung (BSG, Urt. v. 18.12.2012 – B 1 KR 34/12 R, Rn. 28) nur, dass eine stationäre Behandlung in einem Zentrum

unter Berücksichtigung der zu überwindenden räumlichen und zeitlichen Distanzen ohne unzumutbares Risiko erfolgen können muss.

NRW

Nicht so flächendeckend in NRW, wie die Kartenausschnitte zeigen: Bei der Krankenhausplanung war die Entfernung kein ausschlaggebender Parameter. Gab es noch Erreichbarkeitsvorgaben für die Grundversorgung, fehlten diese für alle anderen Leistungsgruppen. Der Plan selbst sieht die Berücksichtigung der räumlichen Verteilung zwar vor (KH-Plan 2022, S. 57) und bisher war die Erreichbarkeit bemessen an der tatsächlichen Mobilität von Patienten, die bei ca. 35 km liegt (Bundeskartellamt, Sektoruntersuchung Krankenhäuser, Abschlussbericht gemäß § 32e GWB, September 2021, S. 228 f), Standard in der Bedarfsbestimmung der ersten Stufe (VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 16.04.2015, 10 S 96/13, Rn. 51; BVerwG, Urt v. 25.07.1985, 3 C 25.84, Rn. 56).

Angewendet wurde das Kriterium in NRW aber nicht in systematischer Weise. Vielmehr gab es – soweit ersichtlich – keine Prüfung der Entfernungen, wie die verfügbaren Aktenteile der Planungsverfahren zeigen. Dort sind keine Entfernungsauswertungen enthalten, keine Karten, keine Erwägungen zur medizinischen Vertretbarkeit. Auch die durch die Konzentration zu erwartende stärkere Belastung von Rettungsdienst und Krankentransport scheint nicht mit eingeflossen zu sein. Bereits heute wird über ständig steigende Einsatzzahlen mit weiteren Rettungsmittelbedarf und den allseits bekannten Fachkräftemangel in diesem Bereich geklagt. Steigt in den oben genannten Leistungsgruppen der Bedarf an qualifizierten Transporten und gleichzeitig noch die durchschnittliche Transportdauer, wird auch in diesem Leistungsbereich die Versorgungssicherheit gefährdet. Diese Nichtbeachtung der Erreichbarkeit ist auch kein Einzelfall, sondern die Regel, wie uns die mittlerweile aus einer Vielzahl von Verfahren bekannten Aktenteile zeigen. Auch die zwischenzeitlich vom OVG NRW angeforderten Kriterienlisten des Landes belegen hier einen Ausfall. Das Kriterium kommt nicht vor.

Verschärft wird dieser Ausfall der Kriterienanwendung durch strukturelle Effekte. Denn nur in wenigen Fällen fehlte es tatsächlich an Krankenhäusern zur Verfügung gestanden hätten, weil z. B. auf Bundesebene ungelöste Vergütungsproblematiken bestehen (u. a. pädiatrische Versorgungsbereiche) oder die Leistungen so hochspezialisiert sind, dass sie nur von Universitätskliniken und nur im Ausnahmefall von anderen Maximalversorgern angeboten werden (z. B. Transplantationen). Im Übrigen hätten indes häufig Alternativen bestanden. Die räumlichen Lücken verteilen sich demnach nicht zufällig, sondern haben – aufgrund des dominierenden Parameters von Fallzahlen augenscheinlich – wenn auch ggf. nicht beabsichtigt – systematische Wirkungen: In Metropolregionen, die wegen der höheren Bevölkerungsdichte schon typisiert höhere Fallzahlen haben, konzentrieren sich die Anbieter. Die Peripherie hat dagegen regelhaft das Nachsehen. In strukturschwachen Gebieten fehlt deswegen nicht nur einmal die eine oder andere speziellere Leistungsgruppe, sondern regelmäßig eine Mehrzahl von spezielleren Leistungsgruppen. Ein Interesse daran, die Versorgung räumlich zu verbessern oder gar gezielt die Entstehung von Leuchttürmen in strukturschwachen Gebieten zu fördern, ist nicht festzustellen. Das zeigt sich an der Verteilung der Leistungsgruppen, bei denen das 40-Minuten Kriterium (Stroke: 30 Minuten) innerhalb eines Versorgungsgebietes nicht eingehalten ist. Dazu sind nachfolgend je Versorgungsgebiet die Anzahl der Leistungsgruppen angegeben, bei denen das ausweislich der im Anhang befindlichen Darstellung nicht der Fall ist:

Hier zeigt sich die Schieflage zwischen Metropolregionen und ländlichen Gebieten deutlich. Zu rechtfertigen ist das nicht. Zwar trifft es zu, dass aufgrund der üblichen Erreichbarkeiten und geringeren Bevölkerungsdichte die Fallzahlen der Einrichtungen in der Peripherie in der Regel niedriger sind als in Einrichtungen in Metropolregionen. Alleine: Daraus folgt kein Zusammenhang mit der Qualität. Die Fallzahlen auch in ländlicheren Regionen liegen oft deutlich über Bereichen, in denen Fallzahlen Ausdruck von Qualitätsunterschieden sein können. Das ergibt sich aus der Studienlage, welche das Land im Rahmen der Gerichtsverfahren zwischenzeitlich zur Kenntnis nehmen bzw. offenlegen musste: Danach sind die Schwellenwerte, bis zu denen noch Qualitätsunterschiede ermittelt werden können, sehr viel niedriger als die Fallzahlen von Einrichtungen in der Peripherie, die von der Versorgungsbeteiligung ausgeschlossen worden.

Noch etwas deutlicher wird der strukturelle Effekt, wenn man die sechs Leistungsgruppen zur Transplantation herausnimmt. Diese sind hochspezialisiert und für eine optimale räumliche Verteilung fehlten ausreichende Angebote, wobei auch bei den Transplantationen alleine aus der Perspektive der räumlichen Verteilung gemessen an den Anbietern ein suboptimales Ergebnis entstanden ist. Klammert man die Transplantationen wegen der besonderen Situation gleichwohl aus, gibt es nur ein Versorgungsgebiet, das am Sitz des Ministeriums, bei dem eine Vollabdeckung zu verzeichnen ist. Sodann nehmen die Lücken, ausgenommen das Versorgungsgebiet Münster, in Richtung der ländlich(er) strukturierten Versorgungsgebiete auch für Leistungsgruppen mittleren Spezialisierungsniveaus, die regelmäßig essentielle und keineswegs seltene Leistungen betreffen, deutlich zu. Auch hier ist dieses Ergebnis trotz Anbietern zustande gekommen, die, legt man belegbare Qualitätsunterschiede zu Grunde, nicht hinter den ausgewählten Einrichtungen zurückstehen.

Mit anderen Worten: Aus Gründen, die tatsächlich k e i n e Förderung der Qualität mit sich bringen (Fallzahlen oberhalb der Qualitätsrelevanz), wurden Versorgungsdefizite geschaffen, die tatsächlich eine Beeinträchtigung der Versorgungsqualität mit sich bringen (Entfernungen, die mit medizinischen Versorgungsnachteilen verbunden sind).

Potenzieller Ausfall rechtlicher Kontrolle

Das überzeugt weder versorgungspolitisch noch rechtlich. Das gilt auch wenn sich die Verwaltungsgerichte und – jedenfalls für die Phase bis zum Abschluss von Eilverfahren – auch das Bundesverfassungsgericht in Gleichgültigkeit gegenüber der Überschreitung von vertretbaren Entfernungen üben. In den einschlägigen Entscheidungen findet bislang keine Auseinandersetzung mit den Folgen der räumlichen Verteilungsdefizite statt, weder im Hinblick auf die medizinischen Folgen noch im Hinblick auf die bisher entgegenstehende Planungsrechtsprechung. Das überzeugt nicht. Argumentiert wird damit, dass die Frage der räumlichen Entfernung im Interesse der BürgerInnen läge, die vom Krankenhaus nicht geltend gemacht werden könne. Diese Argumentation missachtet, dass Krankenhäusern im Fall fehlender Verfügbarkeit anderer erreichbarer Angebote vom Gesetzgeber und den Gerichten bisher ein subjektivrechtlicher Anspruch auf Planaufnahme zugestanden wurde. Zu beachten ist zudem, dass hier die Berufsfreiheit betroffen ist. Nicht das Krankenhaus muss sein Planaufnahmebegehren rechtfertigen, sondern der Staat muss ausreichende Gründe für eine Versagung haben. Bestehen Versorgungslücken und bestehen keine nachhaltigen Qualitätsbedenken, ist eine Rechtfertigung der Versagung kaum denkbar. Weiterhin ergibt sich aufgrund der Grundrechtsverschränkung eine Wechselwirkung zwischen der Berufsfreiheit und den Ansprüchen von Bürgerinnen und Bürgern auf Realisierung deren Rechte aus Art. 2 Abs. 2 GG (Leben und körperliche Unversehrtheit). Weil die PatientInnen auf das Angebot der Krankenhausträger angewiesen sind, können die Krankenhausträger die Betroffenheit von PatnientInnen auf ihrer Seite in die Waagschale legen. Das hat jedenfalls das Bundesverfassungsgericht für den Fall der Sterbehilfe entschieden (Urt. v. 26.2.2020, u. a. 2 BvR 2347/15, Rn. 331). Warum das nur im Fall der Lebensverneinung, indes nicht im Fall der lebensbejahenden Gesundheitsfürsorge gelten sollte, konnte bisher von keinem Gericht erklärt werden. Hier hilft auch nicht der lapidare Hinweis, dass die 2. Staatsgewalt zur Wahrnehmung der Patienteninteressen berufen sei. Das verkennt, dass es hier um den Einfluss von Strukturentscheidungen geht, die über Individualrechte von PatientInnen nicht effektiv zu kontrollieren sind. Solche Strukturentscheidungen können nur effektiv über die Bedarfskontrolle auf Seiten derjenigen kontrolliert werden, welche diese Bedarfsdeckung organisieren. Das sind hier die Krankenhäuser, was weder ungewöhnlich noch systemfremd ist. Die gesamte Struktur des deutschen (Sozial-)Gesundheitsrechtes baut darauf auf, dass über Leistungserbringer die bedarfsgerechte Versorgung gewährleistet wird – im Tatsächlichen und auch in der rechtlichen Kontrolle. Hier den Rechtsschutz entgegen diesem Kernelement des Gesundheitsrechtes auszuschließen, führt zu einer evidenten Rechtsschutzlücke. Irrt die zweite Staatsgewalt, gibt es keine effektive Möglichkeit den Irrtum zu beheben. Damit kann die sprichwörtliche Axt an den Grundsatz der Bedarfsgerechtigkeit angelegt werden. Auch hier bleiben die Spruchkörper jede Antwort schuldig, warum das rechtens sein sollte.

Unverständlich ist zudem, dass diese Defizite mit etwas mehr Augenmaß und Reflexion zu vermeiden gewesen wären. Überwiegend ist die Krankenhausplanung in NRW gelungen und differenziert erfolgt. In manchen Fällen fehlt die Berücksichtigung der Qualität und der Versorgungssicherheit. Dazu lässt sich nur feststellen, dass Fehler nun einmal vorkommen, gerade bei solch einem Projekt, bei dem r Krankenhausplanung erstmals per Massenverwaltung gestaltet wird. Dann sollten Fehler aber auch korrigiert werden können. Bis das erreicht ist, bleibt es bedauerlich für die BürgerInnen gerade in strukturschwachen Gebieten, dass die Planung überhaupt solche Lücken in der Versorgung reißt, wie es besorgniserregend ist, dass – jedenfalls in NRW – die Rechtsprechung denjenigen, von denen alle Staatsmacht ausgeht, nicht verlässlich zur Seite steht.

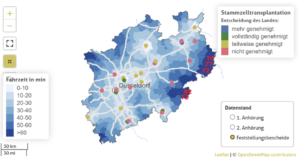

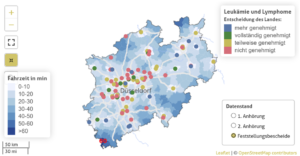

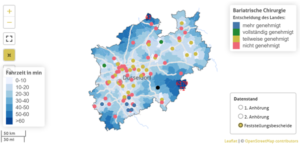

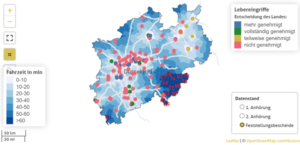

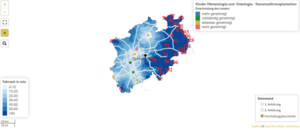

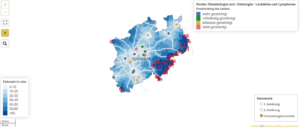

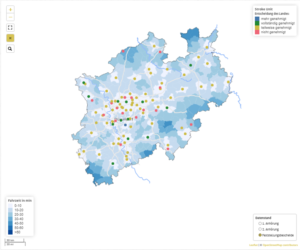

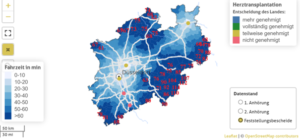

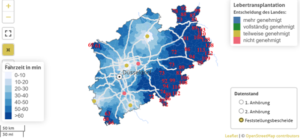

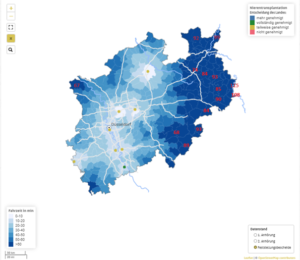

Kartenauszüge

In Rot werden die höchsten Fahrzeiten angegeben. Ergänzend werden Versorgungsgebiete aufgezeigt, bei denen der Anteil von Postleitzahlengebieten > 10% liegt, aus denen innerhalb des Postleitzahlengebietes keine Einrichtung mit der jeweiligen Leistungsgruppe binnen 40 Minuten zu erreichen ist. Die Angaben zu den Postleitzahlengebieten beschränken sich auf die Versorgung in den jeweiligen Versorgungsgebieten.

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 23% VG 15: 100% VG 14: 17% VG 12: 28%

VG 11:100% VG 10: 15% VG 9: 44% VG 8: 100%

VG 7: 28% VG 6: 24% VG 5: 23% VG 4: 100%

VG 3: 100%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 23% VG 15: 27% VG 9: 25% VG 7: 11%

VG 6: 20% VG 5: 11%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 32% VG 15: 100% VG 14: 25% VG 12: 23%

VG 9: 67% VG 7:13% VG 6:16%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 100% VG 15: 100% VG 14: 100% VG 12: 100%

VG 11:21% VG 9: 39% VG 8: 100% VG 7: 28%

VG 6: 20%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 100% VG 15:100% VG 14: 100% VG 12: 100%

VG 11:100% VG 9: 25% VG 8: 100% VG 7: 28%

VG 6: 24% VG 5: 23%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 23% VG 15: 100% VG 14: 100% VG 12: 54%

VG 11: 21% VG 9: 24% VG 8: 15% VG 7: 20%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 18% VG 15: 33%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 32% VG 15:100% VG 14: 27% VG 12: 100%

VG 11:100% VG 10: 26% VG 9: 37% VG 7: 28%

VG 6: 24% VG 5: 23% VG 2: 100%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 33% VG 15: 100% VG 14: 19% VG 11: 21%

VG 7: 28% VG 6: 20% VG 3: 100%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 27% VG 15: 100% VG 14: 19% VG 11: 21%

VG 10:16% VG 9: 11% VG 7: 28% VG 6: 20%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 27% VG 15: 100% VG 14: 19% VG 11: 21%

VG 10:16% VG 9: 11% VG 7: 28% VG 6: 20%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 100% VG 15: 100% VG 14: 100% VG 13: 100%

VG 12: 100% VG 11: 100% VG 10: 100% VG 9: 44%

VG 8: 100% VG 7: 28% VG 6: 24% VG 5: 23%

VG 4: 100% VG 3: 100%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 32% VG 15: 33% VG 14: 33% VG 12: 26%

VG 11:21% VG 10: 16% VG 9: 29% VG 7: 28%

VG 6: 20% VG 3: 12%

Anteil PLZ-Bereiche > 30 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 45% VG 15: 40% VG 11: 17% VG 10: 11%

VG 9: 14% VG 6: 20%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 100% VG 15: 100% VG 14: 100% VG 13: 100%

VG 12:100% VG 11: 100% VG 10: 100% VG 9: 44%

VG 8: 100% VG 7: 100% VG 6: 100% VG 5: 100%

VG 4: 100% VG 3: 100% VG 2: 100% VG 1: 100%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 100% VG 15: 100% VG 14: 100% VG 13: 100%

VG 12:100% VG 11: 100% VG 10: 33% VG 9: 100%

VG 8: 100% VG 7: 100% VG 6: 100% VG 5: 100%

VG 4: 100% VG 3: 100%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 100% VG 15: 100% VG 14: 100% VG 13: 100%

VG 12:100% VG 11: 100% VG 10: 100% VG 9: 44%

VG 8: 100% VG 7: 28% VG 6: 24% VG 5: 100%

VG 4: 100% VG 3: 100% VG 1: 100%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 100% VG 15: 100% VG 14: 100% VG 13: 100%

VG 12:100% VG 11: 100% VG 10: 33% VG 9: 100%

VG 8: 100% VG 7: 100% VG 6: 100% VG 5: 100%

VG 4: 100% VG 3: 100% VG 1: 100%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 100% VG 15: 100% VG 14: 100% VG 12: 100%

VG 11:100% VG 10: 100% VG 9: 44% VG 8: 100%

VG 7: 28% VG 6: 24% VG 4: 100% VG 3: 100%

Anteil PLZ-Bereiche > 40 Minuten innerhalb eines Versorgungsgebietes:

VG 16: 100% VG 15: 100% VG 14: 100% VG 12: 100%

VG 11:100% VG 10: 100% VG 9: 44% VG 8: 100%

VG 7: 100% VG 6: 100% VG 5: 23% VG 4: 100%

VG 3: 100% VG 2: 100% VG 1: 100%

Prof. Dr. Andreas Penner Dr. Claudia Mareck

Rechtsanwalt Rechtsanwältin

Fachanwältin für Medizinrecht

Dr. Benjamin Liedy Pierre Finke

Rechtsanwalt Rechtsanwalt

Fachanwalt für Medizinrecht

Fachanwalt für Steuerrecht